El 30 de abril de 2024, The New Yorker publicó un artículo titulado «How ECMO Is Redefining Death», donde se presentaban varios casos de pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI) que recibieron soporte con tecnología de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). Uno de ellos fue el de una mujer joven con fibrosis quística que permaneció 3 meses en la UCI de un hospital de Orlando con ECMO, a la espera de un trasplante pulmonar. Tras ese tiempo, debido a complicaciones asociadas, hubo que retirarle dicho soporte. Se trasladó a su domicilio con traqueostomía, donde falleció pocos días después. Otro caso fue el de un adolescente en un hospital de Nueva Inglaterra que había recibido un trasplante de pulmón por la misma enfermedad. A la espera de un segundo trasplante por fallo del injerto, desarrolló un cáncer incurable 2 meses después de permanecer conectado a la ECMO. Quedó así atrapado en una suerte de «puente a ninguna parte», mientras continuaba realizando desde la UCI sus tareas escolares en línea. Esta precaria forma de vida había sido ya cuestionada por algunas corrientes bioéticas1. El equipo médico, en acuerdo con la familia, decidió mantener el soporte respiratorio hasta que el circuito fallara. Cuando eso sucedió, el paciente perdió el conocimiento y falleció. El caso fue publicado en Lancet Respir Med2 debido al complejo problema ético que había representado.

Los casos mencionados plantean el dilema de la esperanza (en un tratamiento exitoso) frente a la experiencia (de sufrimiento e inexorable muerte), de lo necesario contra lo imposible, y ponen de manifiesto el impacto de la tecnología tanto en el paciente como sobre su entorno familiar. También resaltan la necesidad de reconocer las limitaciones de las futuras indicaciones de las tecnologías en base a los resultados publicados en la literatura. Los casos difundidos por el periódico, además de generar expectativas en la opinión pública, abrieron interrogantes sobre la calidad de vida de los pacientes, su autonomía y el impacto emocional en las familias derivado de estos avances. Tales cuestiones desvelan la necesidad de considerar otras variables en el análisis de la atención médica

El costo promedio estimado de hospitalización para pacientes con COVID en la ECMO supera los 800.000 $, y los casos prolongados los 2 millones3. La ECMO puede transformar radicalmente la atención en nuestras unidades. Sin embargo, si no hay posibilidad de recuperación orgánica puede introducir mayores dificultades y padecimientos. La técnica crea expectativas y con ellas nuevos dilemas éticos: ¿Cuándo utilizarla o cuándo no? ¿Quién lo decide? ¿Es asumible económicamente para la sociedad? Y quizá la cuestión de mayor trascendencia: ¿Está la tecnología por delante de la ética?

Se estima que casi el 50% del crecimiento del gasto sanitario se debe al aumento de los costos de la tecnología, que supera el incremento ordinario del costo de vida, de las demandas por negligencia o de los gastos administrativos. Las causas del crecimiento de costos de la alta tecnología son conocidas4. España cuenta con estas tecnologías en los cuidados intensivos, por ejemplo, la asistencia ventricular (DAV) en los pacientes no candidatos a trasplante cardiaco o la ECMO, en fracaso cardiaco o respiratorio refractarios y en la preservación de órganos en donantes5. En EE. UU. se estima el costo de la DAV en alrededor de 18.000 millones de dólares al año y de la ECMO en unos 20.000 millones6. Diversos estudios sobre tasas de mortalidad concluyen que el beneficio es dudoso7. En los pacientes con paro cardíaco extrahospitalario refractario, la RCP con la ECMO y la RCP convencional tuvieron tasas similares de supervivencia8. En el ensayo EOLIA, la ECMO como soporte respiratorio no disminuyó significativamente la mortalidad frente a la estrategia convencional con ventilación mecánica9.

En el corazón de la modernidad pivotan el progreso médico y la noción de control científico de la naturaleza. Además, la idea de progreso no admite fines o propósitos finales en sus logros, más allá de la seguridad pública como imperativo para limitar la investigación. Sin embargo, la sociedad necesita conocer la naturaleza de su compromiso con un progreso médico como el actual, y reconsiderar si es aceptable que toda innovación tecnológica sea inequívocamente buena o que el progreso deba ser indefinido. Estamos aprendiendo que aplicar tecnologías cada vez más caras es una forma de proceder insostenible y a veces imprudente, y que el progreso en sí mismo aumenta constantemente la apuesta por lo que se considera buena salud. Las consecuencias están volviendo insostenible al sistema sanitario, dentro de un marco social que antepone la búsqueda de la salud a todo lo demás.

La tecnología es seductora, pero está irrevocablemente vinculada a las dimensiones ética y económica de la medicina. El progreso biotecnológico aumenta la incertidumbre en medicina al aumentar las posibilidades de intervención como respuesta a la enfermedad, lo que coloca al desafío en el aprendizaje de renuncias a intervenciones de alta tecnología en casos individuales, cuando sea claro que la muerte es inevitable, lo que contribuiría a sostener un sistema que puede brindar beneficios médicos dignos sin comprometer la equidad ni desatender otras necesidades sociales.

La lucha contra la muerte ha gozado de la máxima prioridad en medicina, sobre todo desde finales del siglo XIX, cuando comenzó a ser eficaz para evitarla. Hoy sigue siendo la máxima prioridad del progreso. Los institutos nacionales de salud (NIH) de EE. UU. han gastado la mayor parte de su presupuesto en investigación en combatir las principales enfermedades letales, como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares10, y mucho menos en investigación de enfermedades crónicas no letales, como las degenerativas que, en conjunto, afligen a la mayoría de la población adulta. Estas prioridades no solo no han sido cuestionadas nunca, sino que la constante disminución de mortalidad de las enfermedades más letales ha alentado aún más su investigación. Aunque es difícil demostrarlo, gran parte de la presión sobre los costos de la atención médica se puede atribuir a la lucha contra la muerte, ya sea por el uso intensificado de la tecnología destinada al diagnóstico o por el desarrollo de tecnologías costosas para los tratamientos. El tiempo de ingreso en una UCI puede salvar la vida, o no, pero la factura por el esfuerzo no es baladí. Los equipos médicos experimentados podrían estimar la perspectiva de tiempo de vida con buena salud de un paciente y llevar a cabo balances personalizados del riesgo/beneficio, antes de indicar un dispositivo costoso11. Los comités de ética podrían proponer un uso razonable y equitativo de las tecnologías costosas en la UCI, y contribuir a equilibrar los intereses del paciente, los recursos de la comunidad y los principios bioéticos, promoviendo así tomas de decisiones justas, informadas y basadas en evidencias. Y los fabricantes, por su parte, deberían ofrecer información sólida sobre el impacto económico de los productos nuevos o mejorados que introducen en el mercado médico.

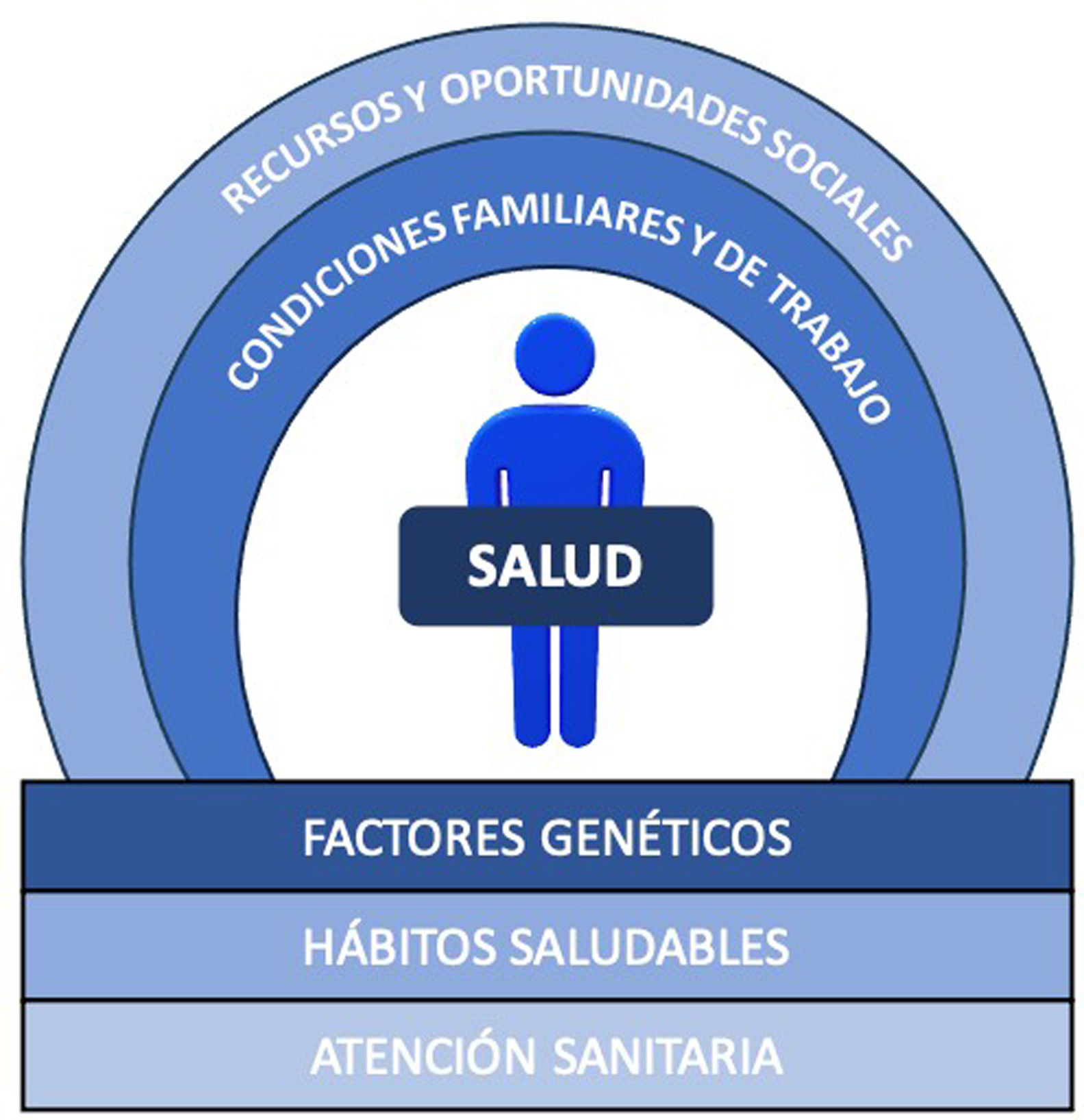

El enfoque de la medicina moderna hacia la muerte puede conducir a aparatosas formas de confinamiento tecnológico. Lo irónico es que a medida que se fortalece en medicina este impulso por la innovación tecnológica, crece la evidencia de que ni esta ni el progreso médico son los principales determinantes de salud de la población (fig. 1). Las mejores estimaciones ofrecen no más del 40% de la disminución de las tasas de mortalidad a la atención sanitaria organizada. Las condiciones socioeconómicas y culturales marcan la diferencia, siendo el nivel de educación el mejor predictor de vida saludable, lo que a su vez se ve favorecido por la prosperidad general y la organización de la sociedad12.

Si la innovación tecnológica no avanzara un paso más, la esperanza de vida seguiría aumentando toda vez lo hiciera el nivel de vida general, y más aún si este se acompaña de estrategias eficaces de prevención de enfermedades. La innovación tecnológica continuará, pero podríamos soñar con prioridades diferentes para su desarrollo y resistirnos a tratamientos onerosos y marginalmente efectivos. La investigación como tal no es el problema; ahora bien, utilizar el avance tecnológico como única vía rigurosa de investigación útil sí es una prodigalidad que las sociedades avanzadas ya no pueden afrontar. Ha sido la investigación demográfica, y no la biológica, la que ha revelado los determinantes sociales de la salud, y será la reflexión ética, y no las nuevas tecnologías, la que permitirá hacer un uso más sabio de ese conocimiento. La devoción al progreso no debería exigirnos menos.

Declaración sobre el uso de la IA generativa y de las tecnologías asistidas por la IA en el proceso de redacciónLos autores manifiestan que el manuscrito ha sido elaborado sin el uso de la IA.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener conflictos de intereses